通知公告:

首页 » 产业资讯 » 海淀动态

首页 » 产业资讯 » 海淀动态

见证奇迹!海淀首部扶贫纪录片,温暖千万人心灵!

他们从海淀出发

背井离乡攻克久困于穷的难题

他们用奋斗诠释“海淀精神”

为乡村振兴打下坚实的根基

“帮易县的老百姓做了很多事

我们衷心地感谢您!”

“受益者很多,在赤城知名度太高了。

舍不得徐医生回北京。”

“敖汉的六十万人民不会忘记您...”

这些天,在互联网上

伴随着一部纪录片的播出

从海淀区到对口帮扶七地

从数百公里的近邻到千里之外的远亲

有一群海淀人的名字

被转发、点赞、感谢

他们是海淀对口帮扶干部

是传递热爱、希望、责任的使者

像春风吹绿了贫瘠的土地

如甘霖滋润了久旱的种子

似阳光温暖了无助的心田

见证历史

记录伟大奇迹的创造征程

海淀区融媒体中心倾力打造的

海淀首部扶贫系列纪录片

《海淀扶贫印迹》

3月6日完成首轮播出

截至昨天

系列纪录片播放量

累计超过1213万次

海淀融媒传播矩阵全面发力海淀有线电视、海淀网、掌上海淀客户端等自有平台人民号、央视频、北京号、时间号、微信、微博、抖音、快手、头条、百家号等平台密切联动形成全网传播的火爆效应

纪录片以海淀对口帮扶干部为主线

讲述脱贫攻坚伟大奇迹海淀篇章的

众志成城、忠诚担当、激情豪迈

《海淀扶贫印迹》7集系列纪录片

于去年8月开机

从最初的沟通调研、原创剧本、

制作筹备、拍摄实施到最终完成

共耗时近半年时间

从仲夏到严冬

从城市到乡村

从山区到草原

海淀区融媒体中心拍摄团队

兵分5路,跨越上万公里

拍摄收集7000多个素材

期间还动用无人机航拍等技术手段

以真实还原、现场采访的形式

呈现出扶贫干部

在工作生活中的酸甜苦辣

以及当地群众生活日新月异的变化

守望相助

脱贫者和扶贫者的对话

片中的一幕幕画面

引发强烈共鸣、广泛反响

广大市民和来自全国各地的网友

纷纷通过海淀区融媒体中心

向对口帮扶干部表达敬意和问候

向海淀区对口帮扶工作表示祝贺

向纪录片的创作团队送来问候

北京锦绣大地电子商务有限公司副总经理佟辉说:“纪录片真实反映了扶贫干部的风采,也写实地记录下了当地群众生活的改善。作为海淀区企业,2020年,锦绣大地开设的消费扶贫双创中心海淀分中心总计完成销售额2600万元,帮助贫困建档立卡20848人实现增收。同时,我们也走遍了海淀区对口帮扶的7个地区,看到受援地从原来只能生产初级农产品,销路窄,一步步成长为可以打造出特色产业,打开了销路,带动了就业,拥有了稳定收入,我们特别欣慰。”

河北省赤城县龙关镇利良合作社经理祁志辉说:“建立合作社的出发点是,改善农民种粮习惯,走生态种养之路,以合作社带动贫困户就业,引导农民加入生态种养行列。由于疫情的原因,合作社第一年种出的红谷米就滞销了。后来在海淀区的帮助下,生态红谷米销售一空。来挂职的赵可县长不但接通了生态种养的销售之路,也坚定了我们生态种养的信心。”

海淀区农业农村局李曼说:“海淀扶贫印迹7个故事,讲述海淀人为对口支援地区脱贫攻坚贡献海淀智慧、海淀力量。在脱贫攻坚战中,我局裴文国赴内蒙古科右前旗,辛燕、刘轶赴河北易县,杨成军赴新疆和田,多人出征。作为海淀‘三农’人,我深感肩上责任重大,我们将深化农业供给侧改革,在中关村科学城发展大局中,守好地种好田,让田园更具科技范儿;我们将争取各类资源要素向农村地区平衡发展,补短板强基础,让村庄更有诗意;我们将继续探索具有海淀特色的乡村有效治理之道、城乡融合发展之路,让农村群众更幸福。”

作为这场持续数年的对口帮扶的亲历者

许多来自海淀区和对口帮扶地区的网友

在纪录片下方留言

谈改变、道感谢、说体会

一句句情深意切的话

是对朝夕相处的帮扶干部的真挚褒奖

是对海淀对口帮扶工作的深情致谢

是对美好幸福生活的憧憬和向往

海淀扶贫干部

以及受援地干部都表示

在接下来的5年过渡期

将继续做好后续工作

巩固脱贫攻坚成果

海淀区扶贫干部、科右前旗副旗长裴文国说:“三年的扶贫任期,让我和科右前旗有着割不断的情谊。即使回到北京后,我仍然希望能够在新的工作岗位上,继续为科右前旗的乡村振兴贡献力量。科右前旗有着种植和养殖的天然优势,未来,可以把海淀‘农业中关村’中的科技力量,把海淀农科院所的优质资源,进一步引入这里,助力科右前旗的农业、畜牧业发展。同时,也把科右前旗绿色有机的大米、羊肉等农副产品,介绍到海淀人的餐桌上。科右前旗,未来可期!”

科右前旗远新村村干部谭景文说:“借着扶贫的东风,我们村接下来将延续和扩大黑玉米的种植,并充分利用好电商平台,将远新村的农副产品做大做强做精。同时,还要将股份经济合作社与市场有效衔接,让合作社在乡村振兴工作中发挥作用。

经验分享

为脱贫攻坚贡献海淀智慧

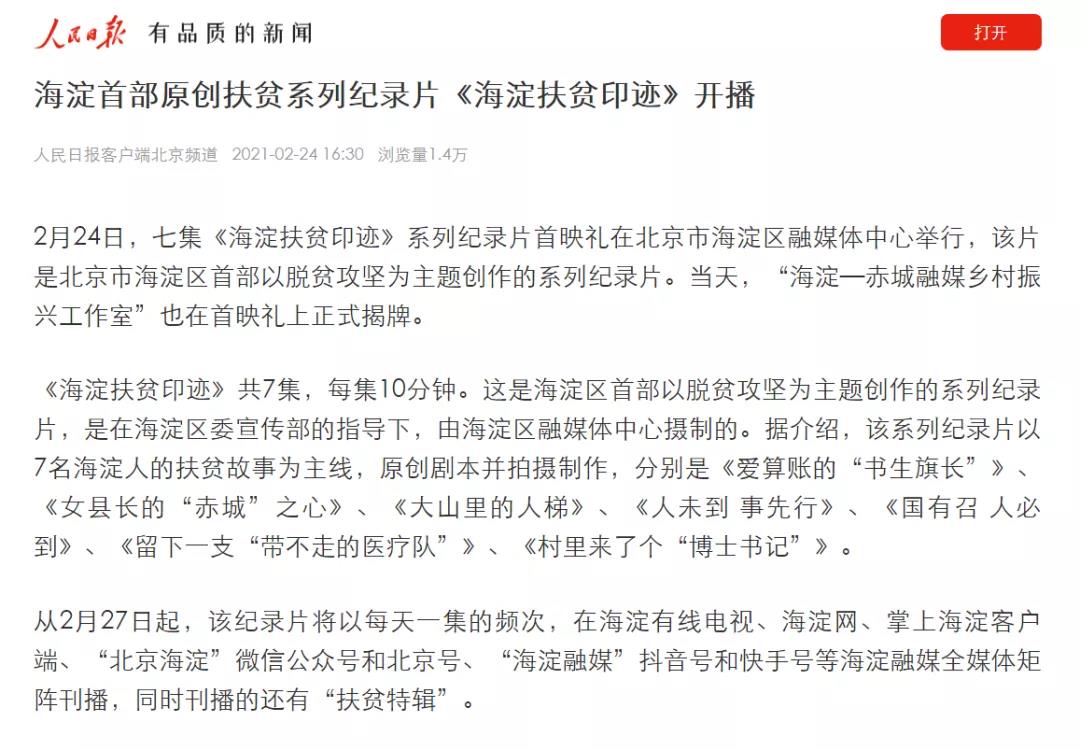

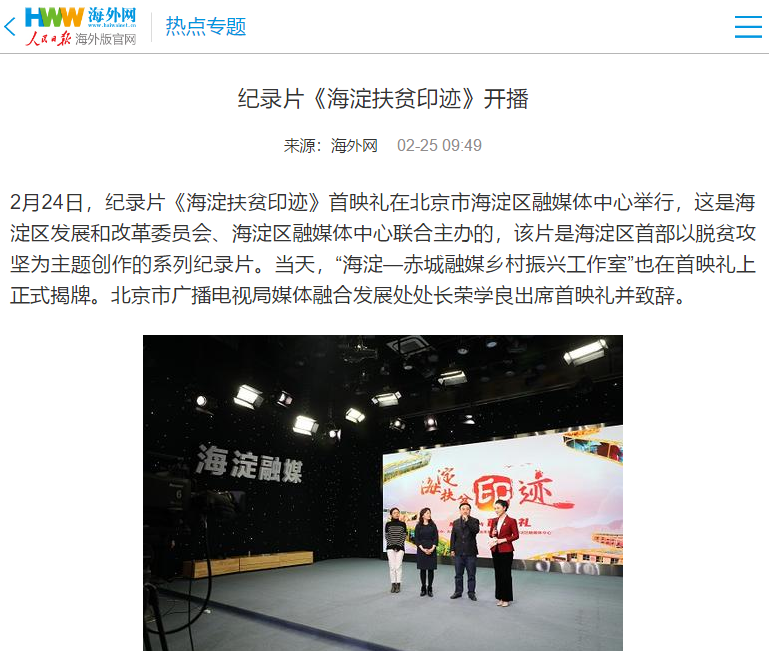

人民日报、人民网、

新华社、央视、科技日报、

光明网、中国日报网、

海外网、大公网、文汇网、

北京日报、北京青年报、劳动午报等

多家媒体接续报道

推广海淀对口帮扶经验点赞海淀对口帮扶干部分享纪录片感人肺腑的故事

央视《新闻直播间》↓↓↓

人民日报客户端↓↓↓

人民网↓↓↓

人民日报海外网↓↓↓

新华社客户端↓↓↓

新华网↓↓↓

中国日报↓↓↓

劳动午报↓↓↓

光明日报↓↓↓

中国科技网↓↓↓

大公网↓↓↓

香港文汇网↓↓↓

北京日报↓↓↓

北京青年报↓↓↓

北京头条客户端↓↓↓

北京工人客户端↓↓↓

凤凰网↓↓↓

不忘初心

厚植家国情怀奋进新时代

脱贫攻坚战打响以来,海淀区委区政府担当作为、倾力应战,描绘出经济大区、产业大区、科技大区和爱心大区的特色工作版图。区委书记、区长等区四套班子领导,分别带队赴各结对地区进行实地调研对接。各系统各单位齐心协力,确保不漏一户、不落一人。海淀区对口帮扶的伟大实践,值得记录,也应该记录。扎根火热的生活,《海淀扶贫印迹》应运而生。

全程跟进系列纪录片创作的海淀区融媒体中心编导刘仁说:“我第一次到达内蒙古敖汉旗之后,拔地而起的产业园区,高效优质的设施农业,村民们脸上洋溢的幸福笑容,让我印象特别深。那里地广人稀,我们第一天的行程就有上千公里,早上6点钟出发一直到晚上10点多才回到住地。扶贫干部们的辛苦付出,深深感染着我们。大家都想着多拍素材,多走访几家贫困户。我们采访过的远不止片中那些地点,由于成片时长有限,还有很多感人的场景没有呈现。作为一名基层媒体人,能亲历并见证这一彪炳史册的人间奇迹,让我受益终身。”

在波澜壮阔的脱贫攻坚战中

对口帮扶干部起着桥梁和纽带作用

将海淀的资金、项目、

技术、资源引过去

为对口帮扶地区

农产品的销售牵线搭桥

留下带不走的

医生、教师、经营等人才

《海淀扶贫印迹》

跟着对口帮扶干部的足迹

记录海淀和对口帮扶地区的携手并进

感受两地干部群众结下的深厚情谊

展示海淀的

巨大投入、无私付出、家国情怀

体会受援地的

自强不息、感恩感激、美好愿景

脱贫攻坚

不仅仅是对口帮扶干部在战斗

海淀区各系统各单位、市民

纷纷投身其中

在《海淀扶贫印迹》的舞台上

海淀和对口帮扶地向贫困宣战

海淀和对口帮扶地群众联合作战

这是伟大时代里

一场光荣的守望相助

感谢每一位脱贫攻坚干部

为城市出征这场艰苦卓绝的战役

感谢每一位矢志脱贫的群众

用困境中的光亮感染和鼓舞世界

感谢每一个你

共赴这场脱贫攻坚的人民战争

乡村振兴的序曲已经奏响

我们一起走过风吹雨打

我们还将一起走向春暖花开

点击下方图片链接一起回顾《海淀扶贫印迹》精彩

海淀扶贫印迹第一集《爱算账的“书生旗长”》

海淀扶贫印迹第二集《女县长的“赤城”之心》

海淀扶贫印迹第三集《大山里的人梯》

海淀扶贫印迹第四集《人未到 事先行》

海淀扶贫印迹第六集《留下一支“带不走的医疗队”》

海淀扶贫印迹第七集《村里来了个“博士书记“》

海淀扶贫印迹特辑

海淀扶贫印迹

记录梦想开花的汗水和荣光