通知公告:

首页 » 产业资讯 » 热点资讯

首页 » 产业资讯 » 热点资讯

突破技术“天花板” 自主储氢技术绽放冬奥舞台

北京冬残奥会开幕式3月4日晚在国家体育场举行,最后一棒火炬手李端用手摸索将火炬嵌入“大雪花”中央,燃烧系统从手持切换到主火炬台,通过管道引入氢气,主火炬以微火点燃。他振臂高呼,感动全场。

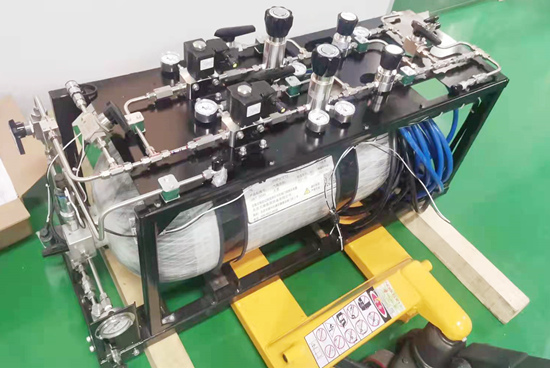

北京冬奥会和冬残奥会主火炬及三个分会场火炬由航天部门设计,在奥运史上首次使用环保氢燃料,实现火炬燃烧的零碳排放,向世界传递了绿色环保的理念,其背后是我国自主科技力量的支撑。其中,跟火炬相匹配的高压氢气储供气系统由京城机电所属北京天海工业有限公司研发制造。

“我国氢能产业,特别是储氢瓶和系统经历了从不断摸索前行,实现突破,到自主可控的艰辛历程。我们通过这些年持续技术创新,实现了自主储氢系统在北京冬奥会的成功应用。”北京天海工业有限公司党委书记、董事长李俊杰说。

持续减重“氢”装上阵

历届奥运会主火炬都是最大的秘密,天海工业子公司北京天海氢能装备有限公司总工程师岳增柱接到任务时,并不知晓他们是为冬奥会主火炬研制供氢系统。

“天海工业具有成熟的压力30兆帕产品,但客户测试后并没达到需求,我们只能进行量身定制。”岳增柱说。

冬奥会和冬残奥会主火炬供氢系统。天海工业供图

自2021年5月起,岳增柱率领研发团队跟客户进行了一轮又一轮细致的技术对接。三个月后,这款神秘产品渐渐清晰起来:压力高,容量大,轻量化,要确保安全性和可靠性。

研发过程颇为艰辛,从2021年5月至11月,不断调整方案,图纸修改了不少于10版。储氢瓶的材质、阀门、管路、减压系统……每一个零部件选型、制造工艺及可靠性,均需经过实验反复确认后,才能将产品最终定型。

首款产品下线,采用钢结构支架,可靠性和安全性均满足要求。然而,主火炬储氢瓶悬挂于“鸟巢”上空,评审方对产品提出了再减重的要求。

“我们重新设计,选择了轻薄的铝合金材料支架。为确保产品安全,我们进行仿真分析及多重实验,即使在高空晃动也保证不能脱落。”岳增柱说。

满足轻量化需求后,问题又来了。这款产品在冬天使用,还需要具备抗低温性能。第二款产品定型并组装后,放置于零下30摄氏度低温环境中,进行24小时测试,验证低温环境下零部件性能是否安全可靠。研发团队还组织行业专家对产品安全性进行把关,确保开闭幕式主会场应用安全万无一失。

最终亮相的“大雪花”主火炬台储氢系统是一个74升35兆帕的大容量立方体,储氢瓶重量不到40公斤。产品设计上采取“双保险”,岳增柱解释,“鸟巢”主会场配置两个罐四套独立的管路系统,即使一路系统供气出现突发状况,可无缝切换另一套。

此外,位于北京奥林匹克公园中心区、延庆城区、张家口太子城冰雪小镇三个分会场的冬奥火炬台与主会场一同点燃,同样采用天海工业研发生产的35兆帕储氢系统。

跟主会场不同,分会场火炬放置于地面上,采用钢结构材质。火炬在冬奥期间一直是点燃状态,不能采用小储罐,“计算之后我们设计了四个166升储氢罐集成在一起的系统,能持续燃烧三天左右,而且每个分会场配三套,每套系统都是多保险,任何一套出现问题均可切换,同时整套系统便于移动和运输。”岳增柱说。

2021年10月,第一台样机交付。12月底,12套冬奥火炬供氢系统全部交付。

突破技术“天花板”

除为北京冬奥会和冬残奥会主火炬提供储氢系统外,天海工业还为冬奥会140台氢能源大巴车提供了高压储氢系统。

北京天海氢能装备有限公司执行董事王磊介绍,2016年,国内氢能产业,特别是氢燃料电池已在商用领域推广开来,当时设计端、材料端全部需要进口,现在国产自主率达80%以上,“天海工业2016年研发了压力35兆帕的储氢罐,这款产品如今实现了百分之百国产化。”

当压力提高,单位体积内氢气的储存量也提高,相应带来的技术难度也越大。70兆帕相当于将7000吨压力压到1平方米面积上,成为车载储氢技术极难突破的“天花板”。

2017年,天海工业开始攻关70兆帕车载用高压储氢罐技术。“从35兆帕到70兆帕,不只是压力提升了一倍那么简单,需要突破相当多的技术难题。在材料选型上,当时还没有自主材料,我们用了进口高性能材料。”岳增柱说,2019年,天海成功研制出70兆帕储氢罐产品。

北京冬奥会氢燃料大巴车。天海工业供图

在“双碳”目标背景下,氢能作为清洁能源肩负重要使命,氢燃料车也加快推广和普及。天海工业跟清华大学合作,致力突破公路客车用大容积车载70兆帕储氢系统课题。岳增柱说,这个项目针对绿色冬奥理念下的交通保障,研究成果应用于首都机场到延庆赛区的大巴上。

天海工业还跟浙江大学、福田汽车、宇通客车等合作,攻关公交客车用70兆帕供氢系统,以及燃料电池轿车用70兆帕供氢系统两个课题。2017年—2020年底,天海结合三个课题,先后开发出三种不同规格的70兆帕储氢产品。

卡脖子技术国产化

北京冬奥会为国产氢能技术和氢燃料车示范应用提供了展示舞台。国产自主70兆帕氢燃料电池大巴车首次在冬奥会大批量使用,实现高续航里程,且行驶中只排放纯净水。

岳增柱表示,天海工业在储氢气瓶上实现了完全自主,但一些关键零配件还存在卡脖子技术,“我们第一代70兆帕产品用的是进口高性能材料,零部件国产化只有10%,而且成本高,增加了未来市场化难度。”。

面对“出战”北京冬奥会的任务,2020年,天海工业继续展开技术创新,在第一代产品技术基础上,历时半年研发出第二代产品。

北京冬奥会140台氢能源大巴车全部应用天海第二代产品,实现技术自主,且成熟可靠,大幅降低了成本。据岳增柱测算,140台车能节省20%~30%成本。按每台车配8个罐,一个罐节省1万多元计算,一台车将节省10万元,140台车总计可节省1400万元。

借助绿色冬奥机遇,我国氢能产业将步入新发展阶段。岳增柱透露,天海工业正研发70兆帕第三代产品,更加轻量化,安全性能更佳,成本也更低。

“只有加快自主研发应用,彻底攻克卡脖子技术,才能摆脱受制于人的被动局面,增加国产产品的市场竞争力。”岳增柱说。